加载中

加载中

表情图片

评为精选

鼓励

加载中...

文件下载

加载中...

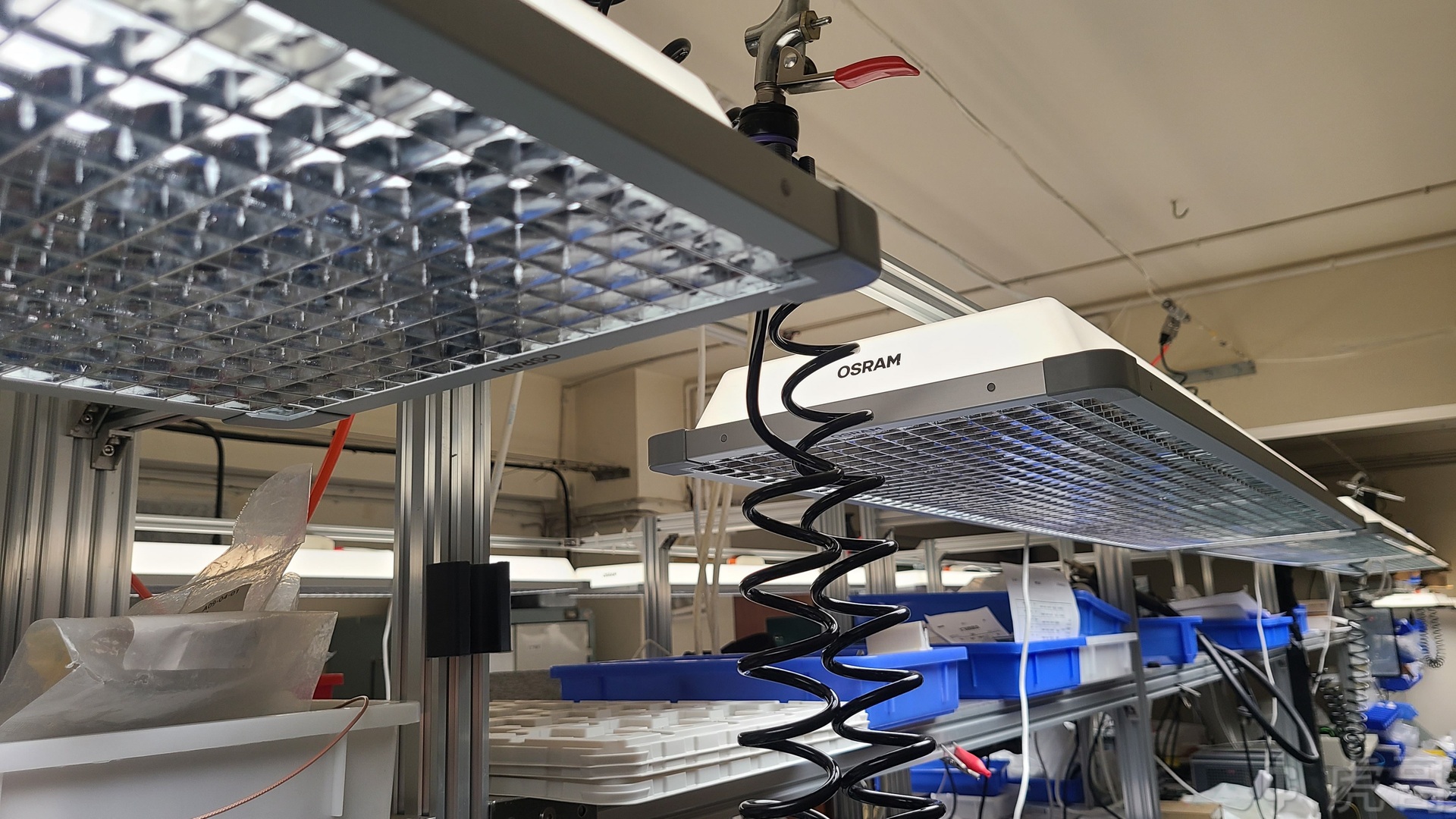

大约1年前已经对仪表局的照明进行了改造,房间原有灯管加装一倍,局部照明按照桌面亮度1000Lx配置。最先使用的是飞利浦的一款工业灯,炫光较大且有频闪。袁局在网上扒拉了两天,发现欧司朗有一款教育用灯最为合适,于是找代理商运了一车来。实际装上以后,感觉功率不太够,距离桌面只有1.3米左右,照度也不过1000多。

个人认为,电路维修、精细组装的场景的照明,可以考虑将照度提升至2000Lx,并且要采用面源,尽可能减少阴影。当然,国标上规定的750Lx且加局部照明的方式,经济上更合算,也是有道理的。

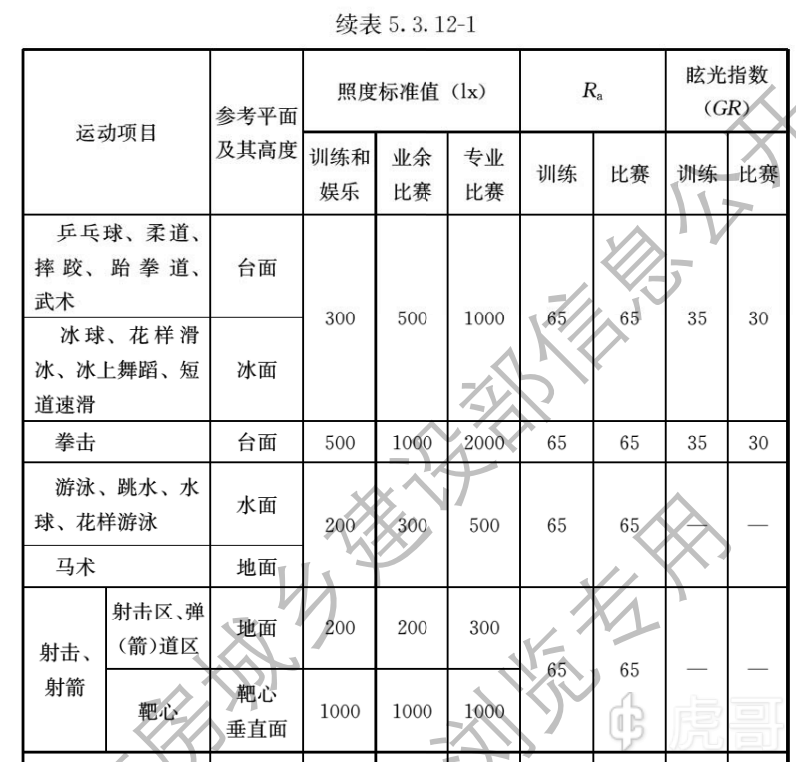

比较搞笑的是国标对于体育建筑的规定:

似乎专业比赛就比业余比赛更考究,而且拳击需要更高的亮度,难道是为了打得更准。

更搞笑的是,一旦要进行电视转播,照度就直接翻翻:

这就搞不清楚到底是以人为本,还是以机器为本了。我觉得搞出这些奇怪的花样,大约是参加标准制定的这些机构,缺少直接提升基础照度标准的理由(提高建筑成本,也会被开发商骂),只好变着花样扩大消费为自己争取利益吧。毕竟就算一个县级体育馆,也是有可能承办重大国际比赛的嘛。

其实就是成本问题。肉眼的感光范围大,那就凑合下。要转播的时候没办法,就不能凑合了。要达到转播级的灯光,成本非常高的。亮度、摄像机显指、光场均匀度要求都不低的。

很多“不科学”的东西,背后的原理就是一个字:“穷”。